Flora del Parco Valpolicella

Nell’area del Parco Valpolicella è presente una comunità floristica molto ricca e diversificata. Le fitocenosi presenti sono in buona parte di origine artificiale, in quanto risultato degli interventi di ricomposizione ambientale (rimboschimenti e aree coltivate a vite e olivo) realizzati successivamente alla dismissione delle attività estrattive. Le formazioni arboree e arbustive presenti contribuiscono a formare una comunità biologica complessa, formata da una moltitudine di organismi (batteri, protozoi, alghe, funghi, licheni, muschi, erbe, artropodi e altri animali).

Ecco le 10 specie più diffuse di alberi e arbusti del Parco Valpolicella:

ORNIELLO

(Fraxinus ornus)

È un piccolo albero con corteccia grigiastra e liscia, foglie composte da 5-9 foglioline e fiori biancastri, riuniti in racemi. I semi sono provvisti di una lunga ala.

È una specie termofila che preferisce terreni calcarei dal piano fino a 1500 m di quota. L’orniello produce la manna (linfa che solidifica sulle cicatrici di corteccia e foglie), utilizzata un tempo come lassativo per il suo elevato contenuto in mannite.

CARPINO NERO

(Ostrya carpinifolia)

Albero alto fino a 20 m con corteccia brunastra, foglie semplici, alterne, con breve picciolo. Semi a gruppi, contenuti in involucri biancastri. In montagna si spinge fino alla fascia del faggio. Diffuso dalla Francia all’Asia Minore e Libano.

Legno duro, pesante, omogeneo e tenace. È una specie rustica, pioniera e a rapido accrescimento. Come specie ornamentale è usata nei parchi e per alberature stradali.

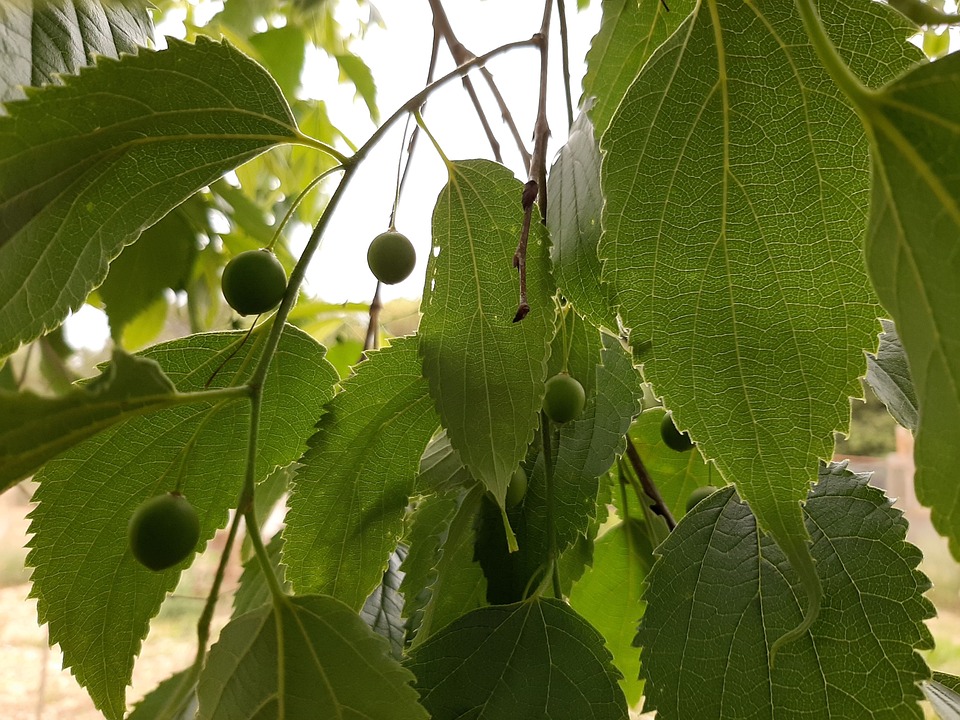

BAGOLARO

(Celtis australis)

Albero longevo con foglie con breve picciolo, ovato-lanceolate e seghettate. Il frutto è una drupa verde, peduncolata, bruno-nerastra a maturità. Predilige ambienti aridi e collinari del Mediterraneo.

Rustico, vive anche su terreni sassosi (da qui “spaccasassi”). Legno duro, pesante ed elastico, un tempo era usato per produrre fruste. La corteccia è tintoria (giallo).

CILIEGIO CANINO

(Prunus mahaleb)

Alberello con rami spinosi e flessibili. Foglie cuoriformi e alterne. Fiori bianchi, poco profumati e frutti nero-rossastri, di sapore amarognolo. È diffuso in Italia dal piano fino a 1800 m di quota. La pianta contiene cumarina, un composto aromatico usato per essenze di frutta e profumi. È usato come portainnesto per i ciliegi da frutto. Col legno si ottengono ottime pipe.

BIANCOSPINO

(Crataegus monogyna)

Arbusto con rami spinosi e foglie alterne, divise in 5-7 lobi. Fiori bianchi, piccoli, raccolti in corimbi eretti e frutti ovali, rosso scuro, con un solo nocciolo. In Italia è diffuso dal piano all’orizzonte montano inferiore. Il legno è chiaro, duro e pesante. Dai fiori si ricavano infusi cardiotonici, antispasmodici e sedativi. Piante isolate in campagna indicavano confini di proprietà.

ROVERELLA

(Quercus pubescens)

Quercia con foglie alterne, con 5-7 paia di lobi e fitta peluria sulla pagina inferiore. Pure le ghiande hanno cupola pubescente. Vegeta nel Mediterraneo fino a circa 1000 m di quota, su terreni calcarei e secchi. Il legno è compatto e nodoso, usato un tempo per traversine ferroviarie. Le ghiande sono appetite da vari animali ma anche dall’uomo (in guerre e carestie). È la specie più usata per la produzione di tartufi.

ACERO CAMPESTRE

(Acer campestre)

Albero con foglie piccole, opposte con cinque lobi. Fiori verdognoli in infiorescenze erette. I frutti sono samare con ali disposte in linea retta. Specie mellifera, frequente in collina e nelle siepi campestri di tutta Europa.

Il legno giallastro, compatto, omogeneo, di facile lavorabilità, un tempo era usato dai liutai per strumenti musicali e dagli agricoltori come albero tutore delle viti.

PIOPPO NERO

(Populus nigra)

Grande albero con foglie alterne, romboidali, seghettate. Le piante femmine producono semi lanuginosi dispersi dal vento. Specie rustica e pioniera, preferisce terreni freschi, dal piano fino a 1500 m di quota.

Ha legno biancastro, leggero e poroso, usato per la produzione di carta, ceste e fiammiferi. I germogli hanno proprietà diuretiche e antisettiche.

ROSA CANINA

(Rosa canina)

Arbusto con rami cosparsi di robuste spine. Fiori bianchi o rosati, delicatamente profumati. I frutti rossi, detti cinorrodi, sono carnosi e glabri. Diffusa in Europa ai margini di boschi, prati aridi e pascoli.

I frutti, ricchi di vitamina C, si usano per preparare sciroppi, conserve, marmellate e liquori. Foglie e boccioli hanno proprietà lassative e cicatrizzanti.

SAMBUCO NERO

(Sambucus nigra)

Arbusto con foglie composte da foglioline lanceolate, seghettate. Fiori bianchi in infiorescenze a ombrello. I frutti sono bacche nerastre e lucide.

È diffuso dalla Penisola iberica agli Urali e dalla Scandinavia all’Africa settentrionale. Ha proprietà emollienti, sudorifere, lassative e diuretiche. Con i frutti maturi si preparano marmellate e sciroppi.

Fauna del Parco Valpolicella

La comunità animale del Parco della Valpolicella è assai varia e comprende, ad oggi, 7 specie di anfibi, 7 specie di rettili, 55 specie di uccelli, 11 specie di mammiferi e numerosissime specie di invertebrati.

Molte di queste specie sono inserite negli Allegati della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) della Comunità Europea.

Tra gli uccelli, le specie più rappresentative sono: l’Airone cenerino (Ardea cinerea), il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), lo Sparviere (Accipiter nisus), la Poiana (Buteo buteo), il Gheppio (Falco tinnunculus), la Tottavilla (Lullula arborea), l’Allodola (Alauda aervensis), l’Usignolo di fiume (Cettia cetti), la Ghiandaia (Garrulus glandarius) e la Passera mattugia (Passer montanus).

TRITONE ALPINO

(Ichthyosaura alpestris)

Frequenta corpi d’acqua ferma o debolmente corrente dell’arco alpino e dell’Appennino centro-settentrionale. L’accoppiamento avviene a febbraio-marzo ed è preceduto da una complessa danza nuziale. Sono animali longevi (più di 20 anni) che si nutrono di animali acquatici: molluschi, anellidi, aracnidi, crostacei, insetti, ma anche di uova e larve di anfibi e uova e piccoli avannotti di pesci.

L’ I. alpestris è minacciato dalla distruzione e/o alterazione dei suoi ambienti di vita e riproduzione; per questo è stato inserito nell’allegato III della Convenzione di Berna e nella Red List dell’IUCN (LC-least concern).

CERVO VOLANTE

(Lucanus cervus)

Coleottero Lucanide con maschi dotati di grandi mandibole utilizzate in combattimenti nel periodo riproduttivo. Dalle uova, deposte alla base di ceppi di vecchi alberi, nascono larve con potenti mandibole che scavano gallerie nel legno morto. Al termine dello sviluppo, che dura dai 3 ai 5 anni, la larva si impupa per avviare la metamorfosi. La vita adulta dura pochi mesi, in genere fino a settembre. Gli adulti si nutrono di frutta matura, nettare e linfa degli alberi. Un tempo molto comune, il cervo volante è oggi in declino ed è incluso nella Convenzione di Berna e nell’Allegato II della Direttiva Habitat (CEE/1992/43).

UPUPA

(Upupa epops)

Frequenta ambienti aperti di pianura e collina, dove siano presenti boschetti, filari, siepi, alberi o manufatti in cui nidificare. Si nutre di insetti (cavallette, coleotteri, larve), invertebrati, piccoli vertebrati (lucertole, anfibi e uova di uccelli) o anche di bacche.

È minacciata dalla semplificazione degli ambienti agrari e forestali, e dalla scomparsa delle siepi, suo sito elettivo di nidificazione.

ULULONE DAL VENTRE GIALLO

(Bombina variegata)

Frequenta piccole pozze, fossati, stagni poco profondi, acquitrini, ruscelli a corso lento e pozze d’alpeggio; sono preferiti i siti soleggiati e con vegetazione acquatica scarsa. Il periodo riproduttivo è compreso tra marzo e agosto, con 1-4 accoppiamenti e altrettante deposizioni delle uova, che possono raggiungere il numero di 160 per volta, deposte isolate o in piccoli gruppi. Lo sviluppo larvale dura circa 2 mesi. B. variegata, un tempo comune o comunissima, è andata incontro negli ultimi decenni a una notevole diminuzione; per questo è compresa nell’allegato II della Convenzione di Berna e negli allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

PICCHIO ROSSO MAGGIORE

(Dendrocopos major)

Diffuso dalla pianura ai boschi montani di conifere. Scava i nidi nei tronchi di alberi morti o morenti; la femmina depone 4-6 uova all’anno che vengono covate per circa 15 giorni. I piccoli lasciano il nido dopo circa 20 giorni. È un insettivoro, ma nella stagione invernale integra la dieta con pinoli e frutta. Individua gli insetti e le larve che vivono sotto la corteccia dell’albero dal rumore che emettono mentre rodono il legno. Occasionalmente, può predare uova o pulli da altri nidi. In inverno diviene in parte frugivoro: incastra frutti, pigne o nocciole negli interstizi della corteccia, e a colpi di becco estrae i semi ingoiandoli. In Italia è una specie protetta.

GHIRO

(Glis glis)

Coperto da una folta e morbida pelliccia grigia con macchia bianca sul petto, è frequente nei boschi fino a 1500 m di quota. Ha abitudini notturne; di giorno resta all’interno di nidi nelle cavità degli alberi, nelle fenditure delle rocce o in tane del terreno. Si nutre di insetti, uova, frutta, bacche, semi, ma anche di piccoli uccelli e mammiferi. Vive in piccoli gruppi famigliari; l’accoppiamento avviene una o due volte tra maggio e ottobre. In estate vengono dati alla luce da 2 a 7 piccoli che raggiungono la maturità sessuale dopo 10 mesi.

SALAMANDRA

(Salamandra salamandra)

Ha ghiandole della pelle che secernono sostanze tossiche e una colorazione adatta a farsi riconoscere dai potenziali predatori.

Durante il giorno preferisce rimanere nascosta nella lettiera o in cavità del terreno; di notte si nutre di lombrichi, molluschi e altri artropodi. Si accoppia sul terreno: il maschio depone uno o più spermatofori (involucri di spermatozoi) che sono raccolti dalla femmina con la cloaca. Le larve, già dotate di branchie esterne, vengono deposte direttamente nell’acqua di ruscelli e torrenti.

SCOIATTOLO

(Sciurus vulgaris)

Roditore arboricolo legato agli ambienti forestali, si nutre di noci, ghiande, funghi e frutti. Dopo una gestazione di circa 38 giorni la femmina partorisce da 2 a 5 piccoli. Dopo due mesi di allattamento sono indipendenti e raggiungono la maturità sessuale ad un anno di vita. In ambienti favorevoli gli scoiattoli vivono fino a 6 anni, con una densità di popolazione di un esemplare per ettaro di bosco. Oggi la specie è in declino per l’introduzione di varie specie di scoiattoli alloctoni.

Fonte immagini: pixabay